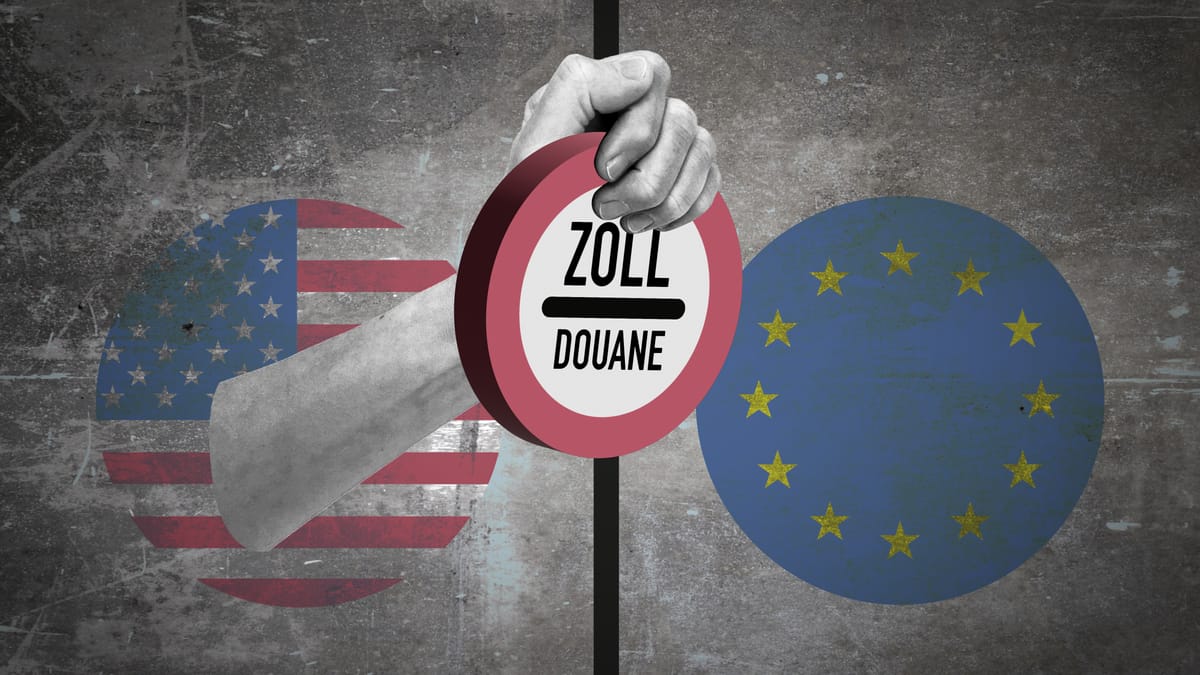

Europas Antwort auf Trumps „Liberation Day“

Wenn in Brüssel von einem „D-Day“ gesprochen wird, meint niemand eine Landung mit Panzern. Es geht um etwas anderes – aber ebenfalls um Macht. Genauer: um wirtschaftliche.

Denn am heutigen Mittwoch droht US-Präsident Donald Trump, neue Strafzölle auf EU-Importe zu verhängen. 20 bis 25 Prozent auf nahezu alles, was aus Europa in die USA kommt.

Stahl, Autos, Medikamente – selbst Holz und Halbleiter stehen auf seiner Liste. Für die EU ist das mehr als ein unfreundlicher Akt. Es ist eine Provokation.

Big Tech als Waffe

Was in dieser Eskalation aber häufig übersehen wird: Europa ist nicht hilflos. Die Kommission hat in aller Stille monatelang gegen Apple und Meta ermittelt. Jetzt, pünktlich zum von Trump ausgerufenen „Befreiungstag“, liegen die Ergebnisse auf dem Tisch.

Es geht um angeblich wettbewerbswidriges Verhalten – aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist eindeutig politisch.

Mit Geldstrafen gegen US-Konzerne macht die EU klar: Auch sie kann Schmerzen zufügen. Und zwar dort, wo es amerikanischen Konzernen wirklich wehtut – bei Daten, Plattformregeln und Milliardenprofiten.

Mehr als Gegenzölle

Natürlich könnten Gegenzölle folgen – auf Harley-Davidson, Whiskey, Erdnussbutter. Die üblichen Symbole. Doch die EU weiß längst: Der Weg zur ökonomischen Relevanz führt heute nicht mehr nur über den Zollsatz.

Tobias Gehrke vom European Council on Foreign Relations bringt es auf den Punkt: „Europa ist nicht machtlos.“

Stattdessen liegt die strategische Option auf dem Tisch, Amerikas digitale Vorreiter direkt anzugehen. Eine europaweite Digitalsteuer, strengere Datenkontrollen oder neue Auflagen für US-Finanzdienstleister – all das wäre wirtschaftlich effektiver als ein symbolischer Schlagabtausch mit Produkten aus Iowa oder Milwaukee.

Trump unterschätzt Europa

Donald Trump hat Europa nie sonderlich ernst genommen. Er betrachtet den Kontinent als ökonomischen Trittbrettfahrer. Die EU hat lange versucht, auf seine Angriffe mit diplomatischer Ruhe zu reagieren. Doch diese Strategie hat kaum Ergebnisse gebracht.

Der Export von mehr Flüssiggas, freiwillige Handelsgespräche, geopolitische Kooperationsangebote – sie alle scheiterten an Trumps Logik der Stärke. Jetzt ändert sich die Tonlage. Nicht mit lauten Parolen, sondern mit Maßnahmen, die echte Folgen haben.

Regulierung statt Rhetorik

Die eigentliche Stärke der EU liegt in der Regulierung. Während Trump mit Strafzöllen auf Produkte droht, die seine eigenen Wähler treffen könnten, agiert Brüssel technokratisch – aber strategisch.

Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft machen einen Großteil ihrer Umsätze in Europa. Wer hier Regularien verschärft, verändert Bilanzen.

Und wer den europäischen Markt für US-Finanzdienstleister unbequemer macht, trifft Washington dort, wo es nervös wird: an der Wall Street.

Ein Rückzug ist möglich – aber unwahrscheinlich

Zwar hat Trump auch in der Vergangenheit Drohungen zurückgenommen – zuletzt gegenüber Kanada und Mexiko. Auch gegenüber Europa hatte er schon Zölle verschoben oder temporär ausgesetzt.

Doch diesmal ist das Umfeld anders. Die politische Rhetorik in Washington ist radikaler, die wirtschaftliche Abgrenzung strategischer. Brüssel rechnet deshalb nicht mit einem schnellen Einlenken. Dafür hat man sich zu lange Illusionen gemacht.

Fazit? Kein offizielles. Sondern Aktion.

Die EU wird kein großes Wortgefecht liefern – sie wird handeln. Mit Geldstrafen, mit Regulierungen, mit politischen Hebeln. Und sie sendet ein klares Signal an Washington: Wer glaubt, Europa sei nur Zuschauer im globalen Spiel, unterschätzt seine leise, aber präzise Macht.

Das könnte Sie auch interessieren: