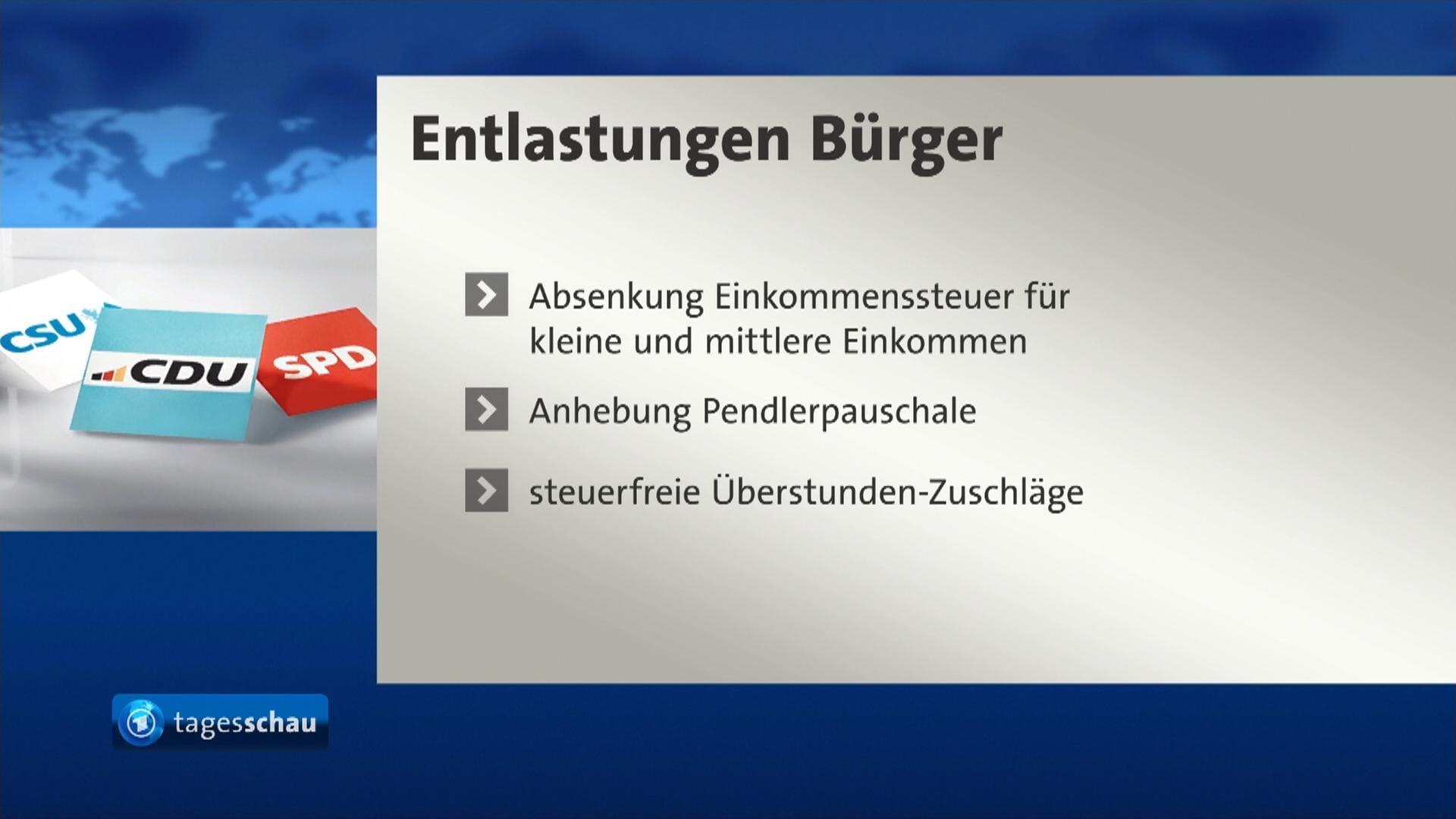

Schwarz-Rot verspricht: Wer mehr arbeitet, soll mehr behalten

Es war einer der wenigen Punkte im Koalitionsvertrag, den Friedrich Merz bei seiner Vorstellung explizit hervorhob: Überstunden sollen steuerfrei werden. Die Botschaft ist klar – Leistung soll sich lohnen.

Der neue Kanzler spricht vom „Anpacken“, vom Wiederaufbau der wirtschaftlichen Stärke. Und viele Zuhörer dürften verstanden haben: Wer länger arbeitet, bekommt künftig mehr raus.

Tatsächlich lohnt sich ein genauer Blick in den Vertrag. Denn dort steht nicht etwa, dass jede Überstunde steuerfrei wird, sondern nur der Zuschlag für Überstunden – und auch nur bei Vollzeitarbeit.

Wer keine tariflich oder arbeitsvertraglich geregelten Zuschläge bekommt, geht leer aus. Millionen Beschäftigte bleiben also außen vor.

Wer profitiert? Wer nicht?

Rund 4,6 Millionen Menschen in Deutschland haben laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr regelmäßig mehr gearbeitet, als vertraglich vereinbart. Das entspricht etwa zwölf Prozent aller Beschäftigten.

Doch nur etwa 42 Prozent dieser Überstunden wurden überhaupt bezahlt. Die meisten gingen unvergütet ins Leere.

Von der geplanten Steuerbefreiung profitieren also vor allem Menschen, die:

- in Vollzeit arbeiten,

- Überstundenzuschläge vertraglich zugesichert bekommen,

- und genug verdienen, dass sich Steuerersparnisse spürbar auswirken.

Geringverdienende, Teilzeitkräfte oder Beschäftigte ohne Zuschläge stehen am Rand.

Besserverdienende gewinnen – mit Ansage

Die größten Gewinner? Gut verdienende Fachkräfte mit hohem Grenzsteuersatz. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) rechnet vor: Eine Pflegehilfskraft mit 20 € Stundenlohn und einem 10-Prozent-Zuschlag erhält bei Steuerfreiheit rund 40 Cent mehr pro Stunde. Eine Unternehmensberaterin mit 50 € Stundenlohn kann dagegen bis zu 2,50 € zusätzlich behalten – bei gleichem Zuschlag.

Ein Mitnahmeeffekt mit System: Je höher das Gehalt, desto größer die Steuerersparnis.

Frankreich hat’s vorgemacht – und abgeschafft

Die Idee ist nicht neu. Frankreich führte 2007 unter Präsident Nicolas Sarkozy eine ähnliche Regelung ein. Das Ergebnis: Kaum mehr Arbeitsstunden, aber enorme fiskalische Kosten. Laut ifo-Institut entstanden 90 % der Ausgaben durch Mitnahmeeffekte – also durch Leute, die ohnehin Überstunden gemacht hätten.

„Produktivität und Gesamtarbeitsvolumen stiegen kaum“, sagt Andreas Peichl vom ifo Zentrum für Makroökonomik. In Deutschland könnte sich das wiederholen – mit Milliardenkosten für den Staatshaushalt und ohne nennenswerten Beschäftigungseffekt.

Neue Ungleichheiten – auch in der Familie

Die Maßnahme hat nicht nur fiskalische, sondern auch gesellschaftspolitische Sprengkraft. Ökonom Sebastian Dullien warnt vor einer „traditionellen Rollenteilung 2.0“. Wenn es sich stärker lohnt, dass ein Elternteil (oft der Mann) möglichst viele Stunden arbeitet, während der andere (meist die Frau) reduziert oder gar nicht arbeitet, könnte die Steuerpolitik alte Muster verfestigen.

Frauen, die wegen der Kinder aus dem Job aussteigen, kehren häufig nicht mehr in qualifizierte Vollzeit zurück. Ein steuerfreier Zuschlag für Überstunden könnte diesen Trend verstärken statt bremsen.

Arbeitgeber warnen vor Nebenwirkungen

Der Arbeitgeberverband BDA sieht die Pläne kritisch. Grund: Ein Großteil der Überstunden werde derzeit nicht ausbezahlt, sondern durch Freizeit ausgeglichen – vor allem über Arbeitszeitkonten. Dort würden steuerfreie Zuschläge ins Leere laufen.

„Zuschläge steuerlich zu privilegieren, darf die betriebliche Flexibilität nicht gefährden“, heißt es vom Verband. Die Sorge: Tarifparteien könnten auf die Idee kommen, kürzere Regelarbeitszeiten zu fordern – mit mehr bezuschlagten Überstunden. Das wäre dann keine Mehrarbeit, sondern Umverteilung über die Lohnstruktur.

Lohnpolitik durch die Hintertür?

Auch Ökonomen sehen das Risiko, dass Unternehmen die Regelung kreativ nutzen. Statt hohe Grundgehälter zu zahlen, könnten Arbeitgeber auf niedrigere Fixgehälter setzen – und steuerfreie Zuschläge als variablen Teil obendrauf packen.

Ein Beispiel: In Beratungen oder IT-Dienstleistern, wo hohe Arbeitszeiten ohnehin üblich sind, könnte so ein neuer Standard entstehen – zulasten der Transparenz. Die Steuerfreiheit könnte zum versteckten Subventionsinstrument für Unternehmen werden.

Ein Signal, das teuer werden könnte

Für den Fiskus könnte das Modell teuer werden. Erste Schätzungen gehen von Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe aus – je nach Umsetzung und Mitnahmeverhalten. Gleichzeitig wäre der Beschäftigungseffekt wohl begrenzt. Wer regelmäßig Überstunden leistet, tut das meist nicht wegen steuerlicher Anreize, sondern wegen Arbeitsbelastung oder innerbetrieblicher Notwendigkeiten.

Was bleibt, ist vor allem Symbolpolitik. Eine Maßnahme, die sich gut verkaufen lässt, aber ökonomisch kaum Wirkung entfalten dürfte – außer auf die Ungleichheit.

Das könnte Sie auch interessieren: