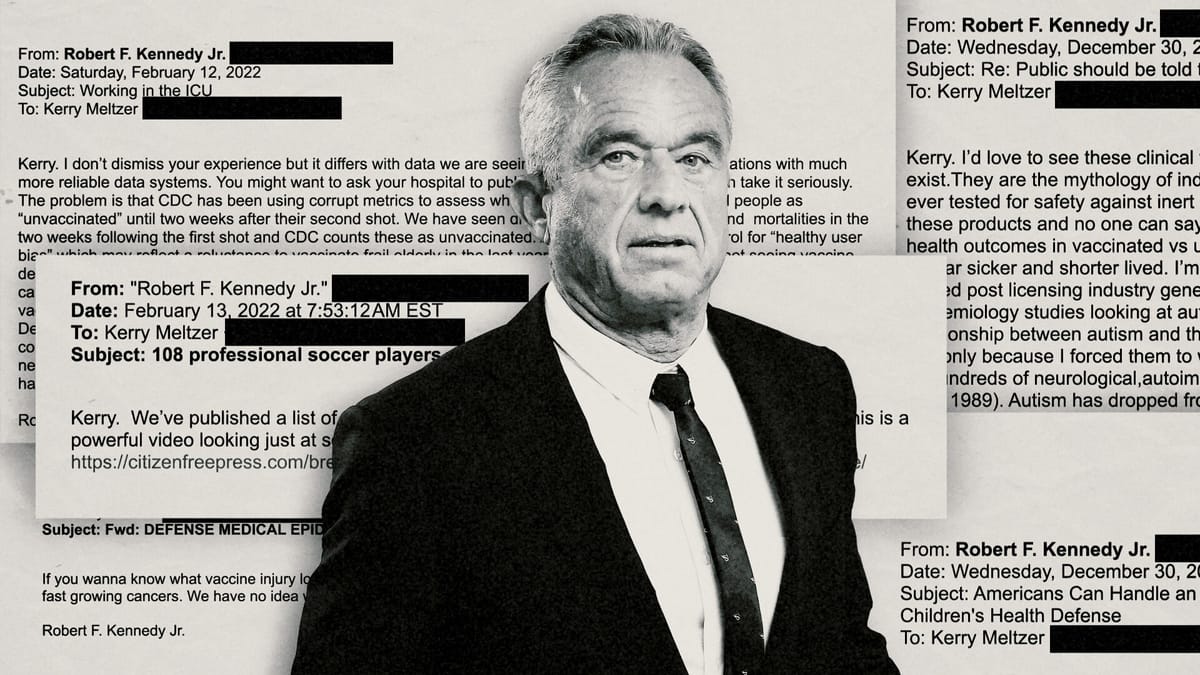

Europas Rückkehr zum Mars – made in Stevenage

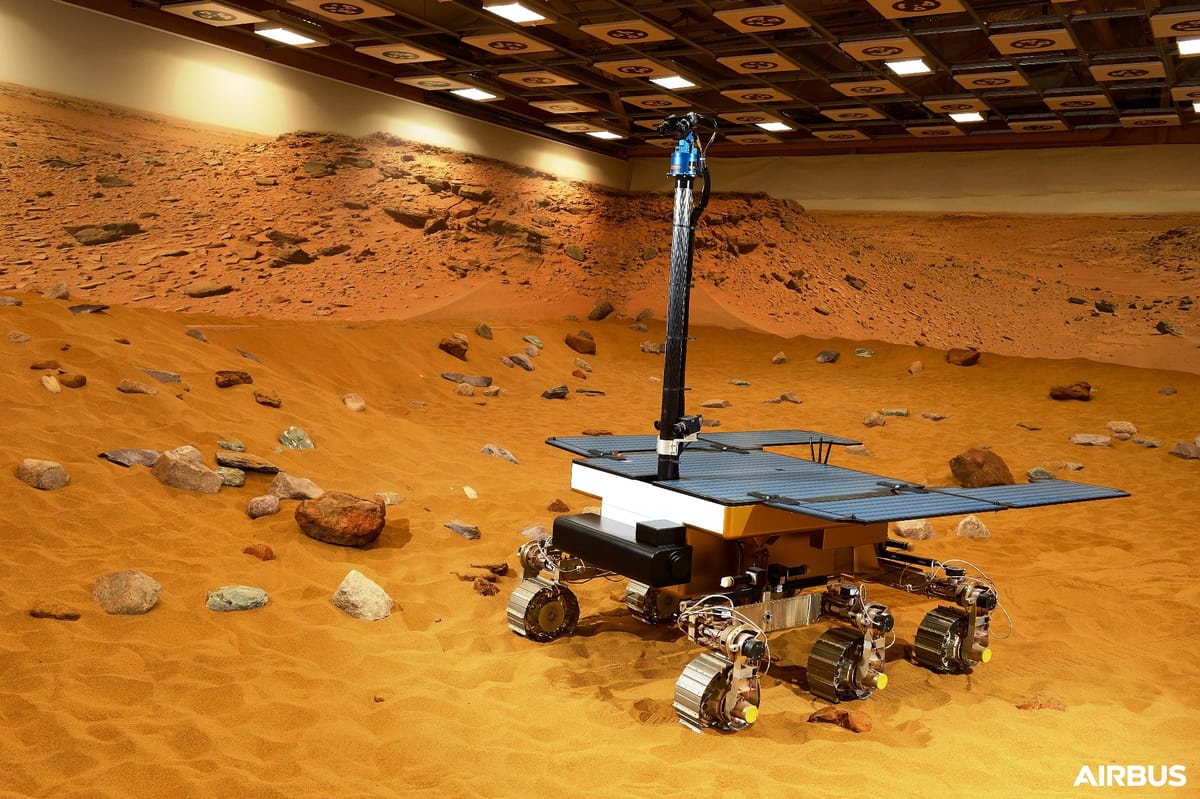

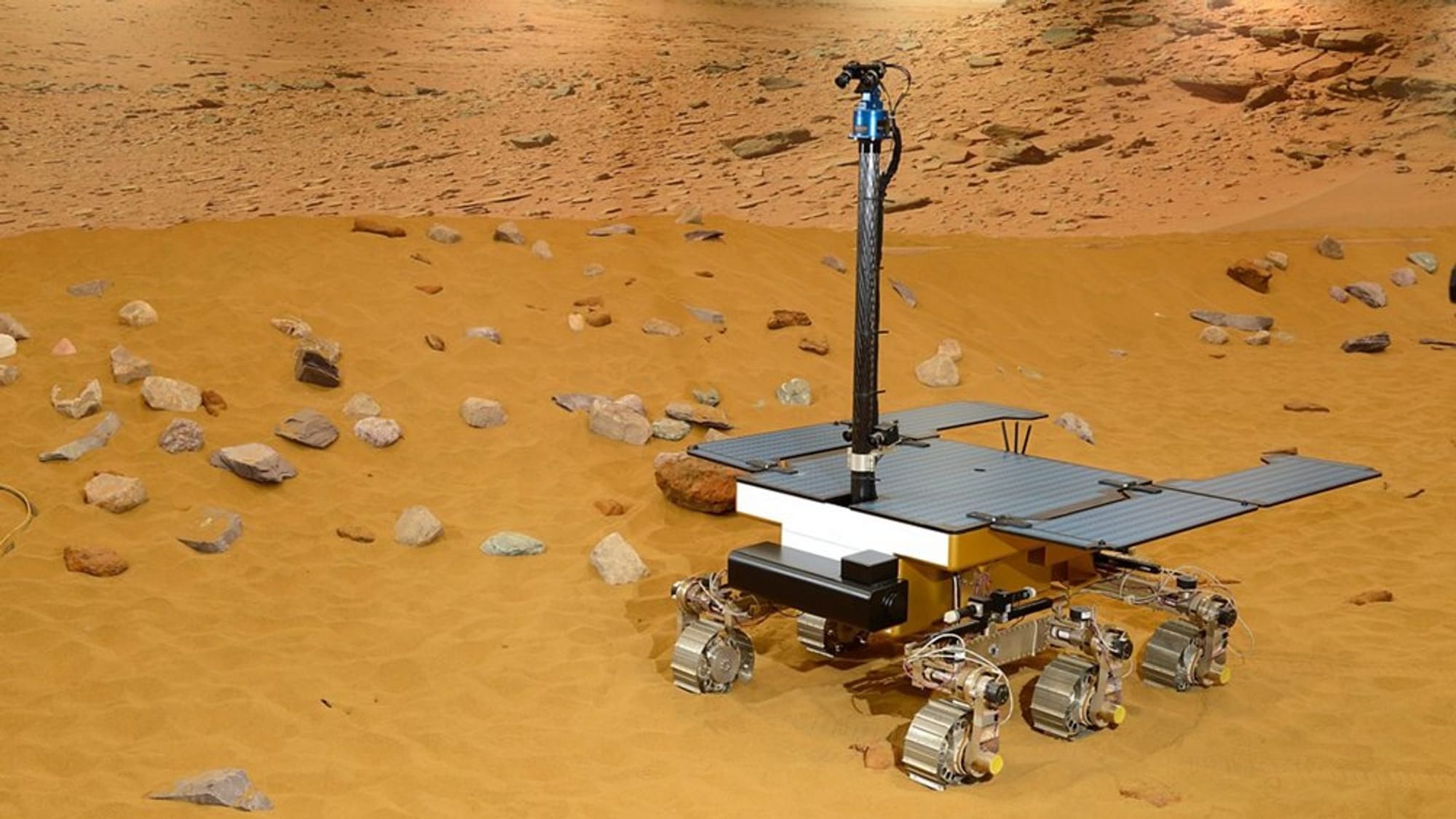

Keine Rakete, keine Landung, kein Rover – kein Fortschritt. Raumfahrt ist ein Systemgeschäft. Und eines der zentralen Elemente für Europas künftige Marsmission entsteht derzeit an einem ungewöhnlichen Ort: Im britischen Stevenage baut Airbus Defence and Space die Landeplattform für den Mars-Rover Rosalind Franklin, der im Rahmen der ESA-Mission ExoMars im Jahr 2030 auf dem Roten Planeten aufsetzen soll.

Die Mission ist nicht nur technologisch ambitioniert, sondern auch politisch symbolisch: Sie markiert den ersten großen ESA-Alleingang in Richtung Mars seit dem Ausstieg Russlands aus dem Projekt.

Dass Airbus nun die Plattform liefert, ist ein Beleg dafür, dass Europa nicht nur forschen, sondern auch landen will – und kann.

Bremsen aus 45 Metern pro Sekunde

Die Anforderungen sind astronomisch – im wörtlichen Sinne. Die Landeplattform muss nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre bei 20-facher Schallgeschwindigkeit den Rover sicher aufsetzen, nachdem der größte Teil der Geschwindigkeit bereits per Hitzeschild und Fallschirmsystem abgebaut wurde. In der letzten Phase kommt dann das Airbus-System ins Spiel:

Von 45 m/s (162 km/h) auf unter 3 m/s muss die Plattform mithilfe von Retro-Raketen abbremsen. Dazu kommen die Herausforderungen der Landestabilität: Zwei Rampen auf gegenüberliegenden Seiten sollen verhindern, dass der Rover kippt oder im Marsstaub steckenbleibt.

Rosalind Franklin: Mehr als nur ein Rover

Der eigentliche Star der Mission ist der nach der DNA-Pionierin benannte Rover Rosalind Franklin – ein Gemeinschaftsprojekt der ESA, mit Beiträgen aus ganz Europa.

Seine Besonderheit: Er ist der erste Rover weltweit, der Bohrproben bis zu zwei Meter unter der Marsoberfläche entnehmen und vor Ort analysieren kann. Ein Durchbruch – denn dort unten könnten sich die besten Hinweise auf vergangenes (oder gar gegenwärtiges) Leben verbergen, abgeschirmt von der tödlichen Marsstrahlung.

Ziel ist es, organische Moleküle zu finden, geologische Prozesse zu rekonstruieren – und damit die Frage aller Fragen anzugehen: Gab es Leben außerhalb der Erde?

ESA und Airbus: Strategische Partnerschaft im All

Für Airbus ist die Landeplattform kein Neuland. Das Unternehmen war bereits in frühere Mars- und Mondmissionen involviert, unter anderem beim Rover Mars Express oder dem Ariane-Raketenprogramm.

Dass nun auch die Landesystemtechnik aus Europa kommt – und nicht von der NASA oder von SpaceX – ist eine strategische Weiterentwicklung der autonomen Raumfahrtkompetenz in Europa.

Ein Punkt, der im politischen Umfeld immer relevanter wird: Souveränität im All gilt längst als geopolitische Währung.

Mars 2030 – und danach?

Geplant ist der Start der Mission für 2028 mit einer US-Trägerrakete, die Landung soll zwei Jahre später erfolgen. Gelingt sie, könnte Europa erstmals beweisen, dass es nicht nur Robotik und Forschung, sondern auch interplanetare Logistik und präzise Landesysteme beherrscht – eine Kompetenz, die künftig auch für mondbasierte Infrastrukturen oder Sample-Return-Missionen entscheidend sein wird.

Airbus sichert sich damit nicht nur einen weiteren prestigeträchtigen Auftrag, sondern auch ein technologisches Schaufenster für komplexe Entry-Descent-Landing-Systeme – eine Disziplin, die bisher fast vollständig von den USA dominiert wird.

Das könnte Sie auch interessieren: