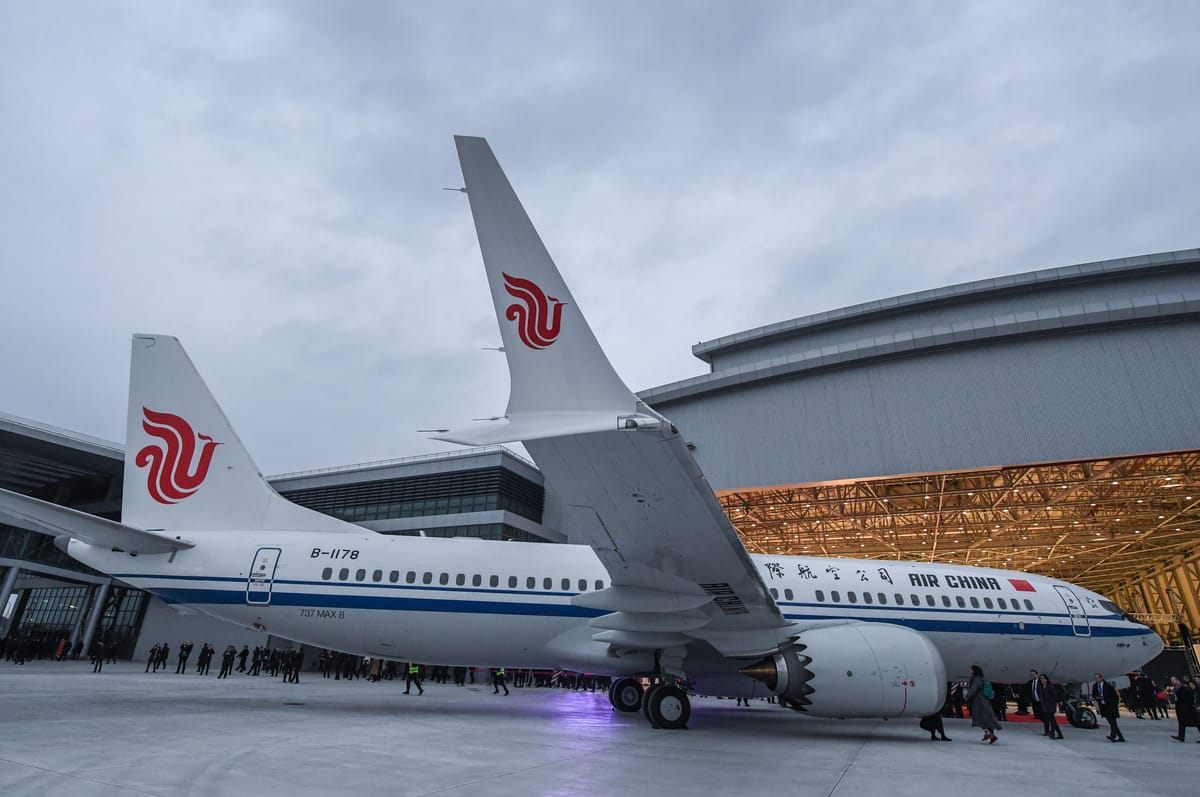

Zwei Maschinen, rund 8.000 Kilometer Rückflug – und ein politisches Signal von hoher Flughöhe: Am Osterwochenende hat China zwei fabrikneue Boeing 737 Max zurück in die USA geschickt.

Beide Jets waren bereits vollständig montiert, trugen die Lackierung der chinesischen Xiamen Airlines, und sollten ursprünglich zeitnah in Dienst gestellt werden. Stattdessen landeten sie auf dem Boeing Field in Seattle – retourniert, bevor sie je abgehoben waren.

Was zunächst wie ein Einzelfall klingt, entpuppt sich als politische Kurskorrektur mit wirtschaftlichem Gewicht. Nach einem Bericht von Bloomberg hat die chinesische Regierung ihre Airlines dazu angewiesen, keine Boeing-Flugzeuge mehr zu übernehmen – und keine US-Luftfahrttechnik mehr zu importieren.

Die Botschaft ist klar: Peking koppelt sich ab, zumindest symbolisch. Und das ausgerechnet bei einem Produkt, das lange als Vorzeigebeispiel transnationaler Industrie galt.

Ein Flugzeug, viele Fronten

Für Boeing ist der Rückschlag mehr als nur eine peinliche Episode. Der Konzern steckt ohnehin in der Dauerkrise: Sicherheitsprobleme, Zulassungsverzögerungen, Qualitätsmängel – das Vertrauen in die Marke ist angeschlagen.

Dass ausgerechnet China, einer der wichtigsten Luftfahrtmärkte weltweit, nun sichtbar auf Distanz geht, trifft das Unternehmen empfindlich.

Die 737 Max ist kein Randprodukt, sondern ein Eckpfeiler im zivilen Portfolio von Boeing. Mit ihrer Rückkehr ins Produktionszentrum in Seattle wird ein strategisches Dilemma sichtbar: Während Boeing versucht, nach jahrelangen Rückschlägen verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, verschärft sich parallel der geopolitische Gegenwind. Der Rückzug Chinas kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Denn auch auf anderen Ebenen ist der Konflikt spürbar: Die USA unter Präsident Trump setzen erneut auf bilaterale Strafzölle – auch auf Airbus. China kontert. Der Luftverkehr gerät ins Visier der Politik, und mit ihm die gesamte Lieferkette der transatlantischen Industrie.

Der Schatten der Comac C919

Hinter dem Schritt Pekings steckt auch industriepolitisches Kalkül. Die staatlich geförderte Comac C919 – Chinas erste eigene Mittelstreckenmaschine – steht in den Startlöchern.

Noch ist sie in hohem Maß auf westliche Zulieferer angewiesen, doch langfristig soll sie zur ernsthaften Konkurrenz für Boeing und Airbus werden.

Die Entscheidung, keine Boeing-Jets mehr zu übernehmen, könnte also auch als Schutzmaßnahme für das heimische Produkt verstanden werden. Politisch orchestrierter Protektionismus – mit Signalwirkung.

Dass China in der Lage ist, binnen Tagen auf fertiggestellte Lieferungen zu verzichten, unterstreicht: Es geht nicht nur um Einzelverträge, sondern um strategische Souveränität.

Lufthansa, Ryanair, Malaysia: Wer kauft jetzt?

Die betroffenen Maschinen sollen laut Reuters bereits neu verhandelt werden – unter anderem mit Malaysia Airlines. Auch europäische Airlines wie Lufthansa beobachten die Lage aufmerksam.

Immerhin stehen dort 101 Boeing-Jets in der Orderliste, viele davon noch nicht ausgeliefert. Der Druck steigt. Schon wird geprüft, wie sich neue Strafzölle umgehen lassen – etwa über Zwischenstationen in der Schweiz.

Ryanair hofft derweil auf politischen Rückhalt durch Trump selbst. Als großer Boeing-Kunde – 330 Flugzeuge bis 2034 – will man weder Zollaufschläge noch Lieferausfälle riskieren.

Und Airbus? Ist zwar ebenfalls Teil der Eskalation, profitiert aber in der Marktwahrnehmung von Boeings Schwäche. Die Auftragsbücher der Europäer sind voll – ein Wechsel fällt schwer, wäre aber mittelfristig strategisch denkbar.

Handelskrieg am Himmel

Der Rückflug der Boeing 737 Max nach Seattle ist kein logistikbedingter Sonderfall, sondern das sichtbare Symptom eines tiefer liegenden Machtkampfs. Es geht um mehr als Zölle oder Einzelverträge – es geht um technologische Vormachtstellungen, um Lieferkettenhoheit, um geopolitische Dominanz.

Für Boeing ist der Imageschaden enorm, die wirtschaftlichen Folgen potenziell weitreichend. Sollte sich die Abkehr Chinas verstetigen, steht nicht nur ein Milliardenmarkt auf dem Spiel – sondern das internationale Vertrauen in Boeings Fähigkeit, globale Partnerschaften zu halten.

Trump mag mit Strafzöllen kurzfristige Effekte erzielen wollen. Doch der Rückstoß trifft nicht nur Airbus, sondern auch die US-Industrie selbst. Flugzeuge, die nicht starten, weil politische Machtspiele sie am Boden halten – sie symbolisieren die Erosion eines Systems, das einst auf wechselseitigem Vertrauen beruhte.

Das könnte Sie auch interessieren: