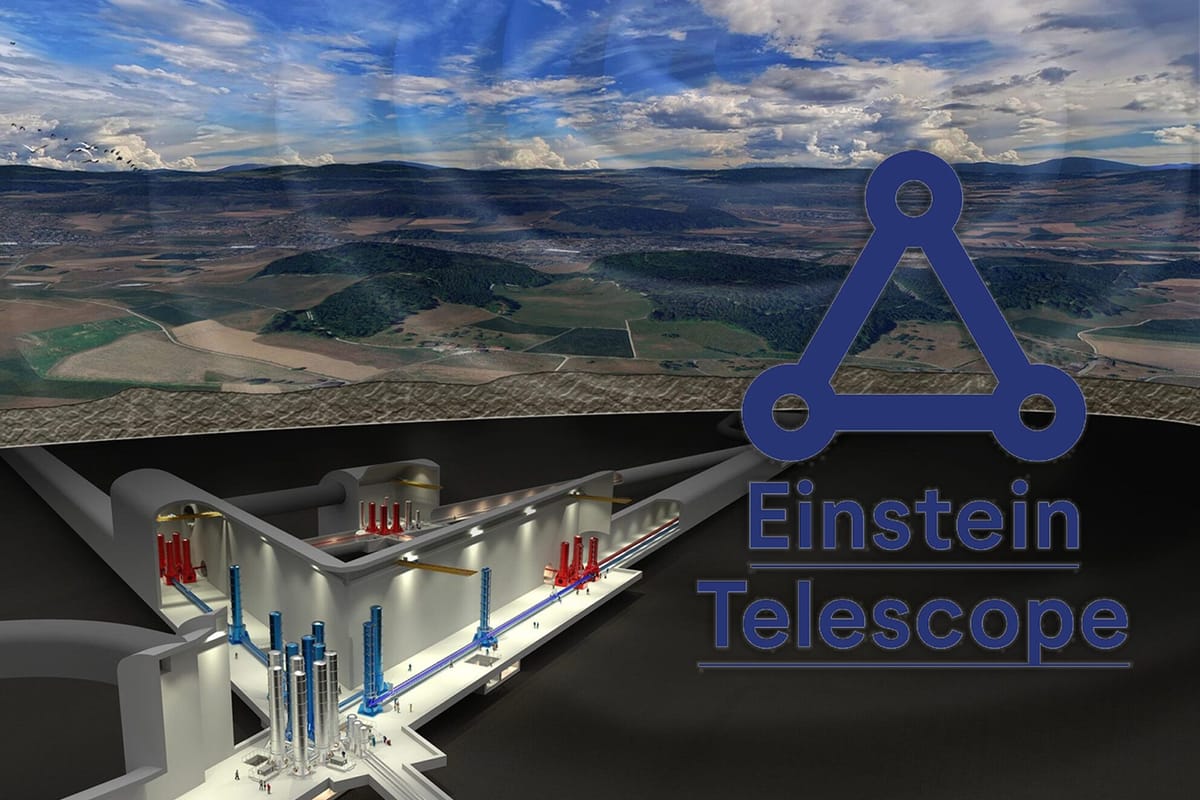

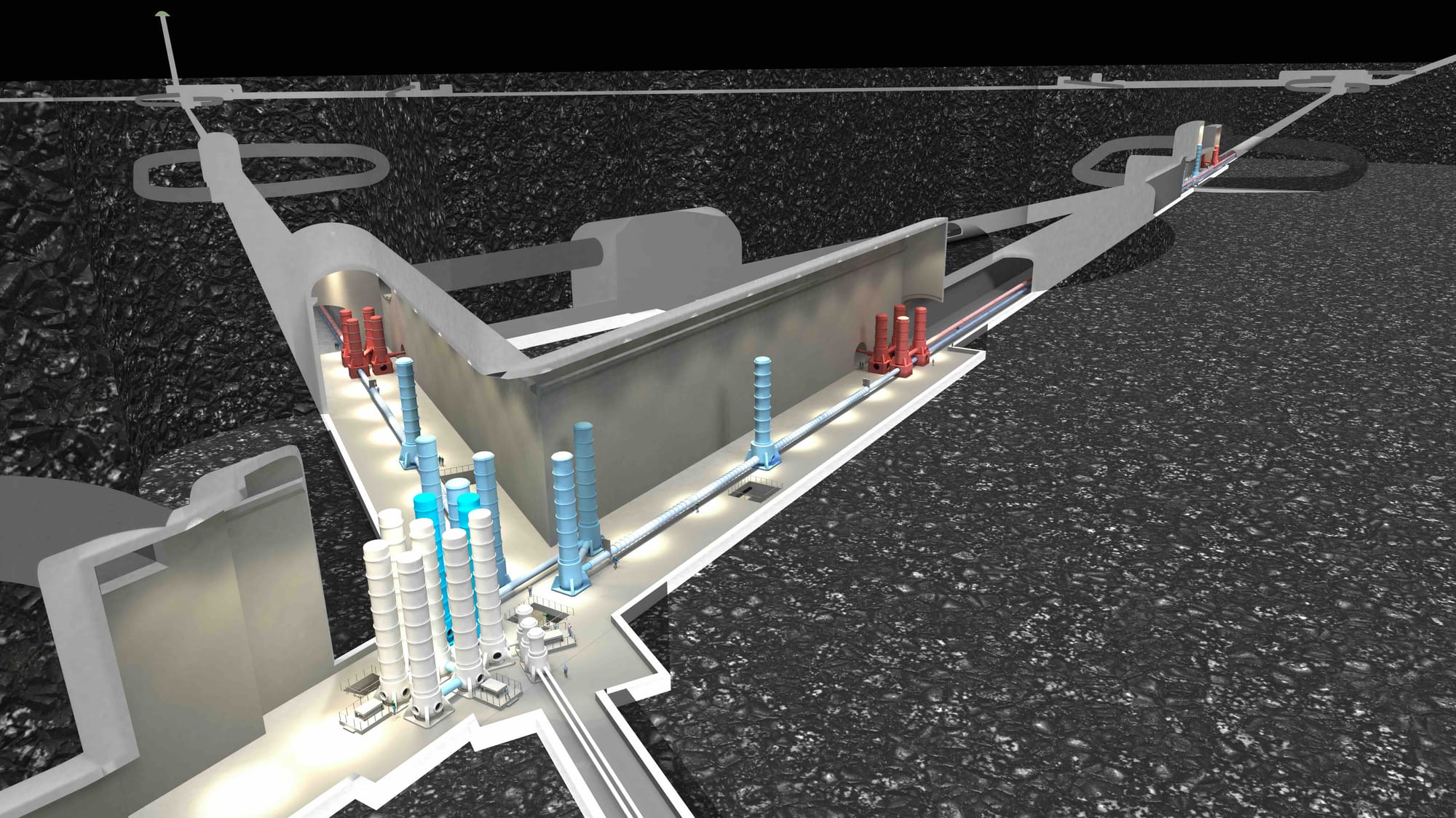

Ein unterirdisches Observatorium, das Gravitationswellen aufspürt und dabei nicht nur die Grenzen der Physik, sondern auch die der europäischen Forschungslandschaft neu definiert: Das Einstein-Teleskop (ET) ist mehr als ein wissenschaftliches Projekt – es ist ein geopolitischer Wettbewerb um Prestige, Innovation und Milliardeninvestitionen.

Mit einem geschätzten Bauvolumen von 2,3 Milliarden Euro und der Aussicht auf hunderte neue Arbeitsplätze steht das ET im Zentrum eines europäischen Standortwettbewerbs.

Im Rennen sind die Euregio Maas-Rhein im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande, die Lausitz in Sachsen und die sardische Region um das ehemalige Bergwerk Sos Enattos.

Die Kandidaten im Überblick:

- Euregio Maas-Rhein: Diese Region punktet mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit und bereits zugesagten finanziellen Mitteln. Die Niederlande haben 870 Millionen Euro, Flandern 200 Millionen Euro für das Projekt reserviert . Die geologischen Bedingungen gelten als ideal für den Bau des Teleskops.

- Lausitz, Sachsen: Die Region setzt auf den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg und bewirbt sich mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA) in Görlitz als Standort. Ein großer Granitstock bietet stabile geologische Voraussetzungen für das empfindliche Messinstrument.

- Sardinien, Italien: Die italienische Regierung unterstützt die Bewerbung der Region um das stillgelegte Bergwerk Sos Enattos. Die lange Bergbautradition und die geringe seismische Aktivität sprechen für diesen Standort.

Wirtschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung:

Eine Studie der Technopolis Group prognostiziert für die Euregio Maas-Rhein einen jährlichen Mehrwert von bis zu 800 Millionen Euro während der Bauphase und die Schaffung von 300 bis 700 neuen Arbeitsplätzen pro Jahr.

Langfristig könnte das ET als Katalysator für Hightech-Innovationen in Bereichen wie Materialforschung, Medizintechnik und Datenanalyse dienen.

Der Zeitplan

Die Entscheidung über den Standort des Einstein-Teleskops wird für das Jahr 2026 erwartet. Der Bau könnte ab 2028 beginnen, mit einem geplanten Betrieb ab 2035. Bis dahin bleibt es ein spannendes Rennen um ein Projekt, das nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die wirtschaftliche Landschaft Europas nachhaltig prägen könnte.