Ein ambitionierter Plan mit ernüchternden Ergebnissen

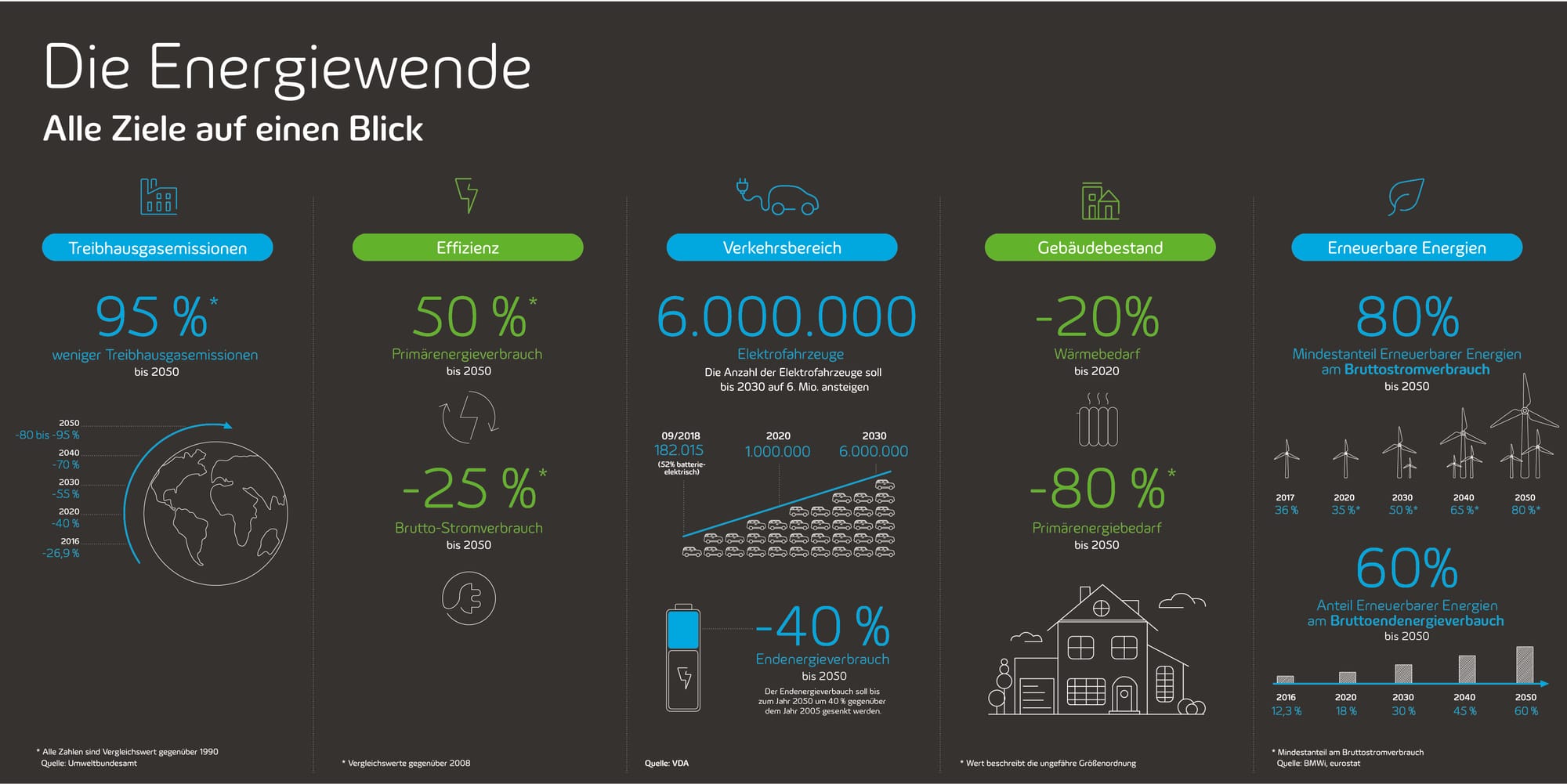

Deutschland wollte Vorreiter in der globalen Energiewende sein – und hat sich dafür ein einzigartiges Modell auferlegt: Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft, massiver Ausbau von Wind- und Solarenergie, staatlich gesteuerte Dekarbonisierung der Industrie. Die Ampel-Koalition hat dieses Projekt nicht nur fortgesetzt, sondern mit Rekordtempo beschleunigt.

Die Bilanz ist beeindruckend: Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix liegt mittlerweile bei knapp 60 Prozent. Der Solarausbau wurde derart vorangetrieben, dass frühere Ausbauziele Jahre vor der geplanten Frist erreicht wurden. Der Windkraftsektor erhielt üppige Subventionen, und Elektroautos wurden mit Milliarden gefördert.

Doch anstatt die Wirtschaft anzukurbeln und Strompreise zu senken, stehen Deutschland und seine Industrie vor einem Problemberg, der immer größer wird:

- Strompreise bleiben unter den höchsten weltweit.

- Die Netzinfrastruktur ist massiv überlastet.

- Industriebetriebe verlagern sich ins Ausland.

- Die Versorgungssicherheit bleibt fragil.

Kurzum: Der wirtschaftliche Mehrwert der Energiewende bleibt aus, während die Risiken zunehmen.

Wo bleibt das Wirtschaftswunder?

Ein Argument für die Energiewende war stets, dass sie Deutschland neue wirtschaftliche Dynamik verschaffen würde. Kanzler Olaf Scholz sprach noch 2023 von einem „Wirtschaftswunder wie in den 1950er-Jahren“, das durch billigen Grünstrom, neue Jobs und weltweiten Technologieexport entstehen sollte.

Doch das Gegenteil ist eingetreten:

- Industrieunternehmen ziehen sich zurück. Die Chemiebranche, energieintensive Produktionsbetriebe und Zulieferer verlagern Standorte oder schließen Werke. BASF investiert lieber in China, Stahlhersteller benötigen staatliche Subventionen, und Autozulieferer kürzen Stellen, weil der heimische Markt für E-Mobilität schwächelt.

- Investoren misstrauen den politischen Rahmenbedingungen. Wer Milliarden in Produktionsanlagen steckt, benötigt Planungssicherheit. Doch ständig neue Verordnungen, sich ändernde Fördermodelle und hohe Energiekosten schrecken Unternehmen ab.

- Die Strompreise bleiben hoch. Trotz des steigenden Anteils erneuerbarer Energien sind die deutschen Stromkosten für Unternehmen und Verbraucher weiterhin unter den höchsten in Europa. Prognosen zeigen sogar, dass sie in den kommenden Jahren weiter steigen könnten.

Fazit: Die wirtschaftlichen Vorteile, die einst als Hauptargument für den Ökostrom-Ausbau dienten, sind bislang ausgeblieben.

Netzprobleme und Blackout-Risiken: Das unterschätzte Dilemma

Während die Produktion von Solar- und Windenergie boomt, hängt der Netzausbau Jahre hinterher. Ein massiver Missstand, der immer deutlicher spürbar wird:

- Zu viel Strom bei Sonne und Wind, zu wenig bei Flaute. An sonnigen oder windreichen Tagen entstehen massive Stromüberschüsse, die nicht gespeichert oder exportiert werden können – ein wachsendes Problem, das bereits dazu geführt hat, dass Ökostrom-Anlagen abgeregelt werden müssen.

- Braunkohle und Atomstrom als Notlösung. Während die Erneuerbaren an guten Tagen mehr Strom liefern als benötigt, gibt es immer wieder kritische Momente, in denen das Netz unterversorgt ist. Dann müssen fossile Kraftwerke und Importe aus Nachbarländern (auch aus Atomstrom) einspringen.

- Der Netzausbau hinkt hinterher. Laut Bundesrechnungshof fehlen 6.000 Kilometer neue Stromtrassen, um erneuerbare Energien dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden. Der Rückstand beträgt mittlerweile sieben Jahre.

Deutschland steckt damit in einem Paradoxon: Wir haben genug Grünstrom, aber das System kann ihn nicht richtig nutzen.

Wasserstoff als Wunderlösung? Ein Trugschluss

Viele Hoffnungen ruhen auf Wasserstoff als Speicher- und Ersatztechnologie. Doch auch hier zeigen sich massive Probleme:

- Aktuell sind nur 0,12 Gigawatt Elektrolyseleistung am Netz. Bis 2030 soll diese auf 10 Gigawatt steigen – was einer Verachtzigfachung (!) entspricht.

- Es gibt kein funktionierendes Wasserstoffnetz. Zwar wurde der Bau von 10.000 Kilometern Pipelines beschlossen, doch die Herkunft des Wasserstoffs bleibt unklar.

- Gaskraftwerke als Übergangslösung? 50 neue Kraftwerke sind geplant, doch Investoren zögern – denn die Politik kann nicht garantieren, mit welchen Brennstoffen sie ab 2035 betrieben werden sollen.

Wasserstoff bleibt somit vorerst eine Vision – und kein kurzfristiger Retter der Energiewende.

Lesen Sie auch:

Politik im Subventionsdilemma

Die Ampel-Regierung hat einen Großteil der Energiewende über Subventionen finanziert – doch diese Strategie stößt an ihre Grenzen:

- Netzausbau, Speichertechnologien und Ökostrom-Förderung kosten Milliarden.

- Die EEG-Umlage wurde zwar abgeschafft, aber nun aus dem Haushalt finanziert.

- Industrieunternehmen fordern staatliche Entlastungen, um in Deutschland zu bleiben.

Das Ergebnis: Ein immer größeres Subventionskarussell, das auf Dauer nicht finanzierbar ist.

Fazit: Eine Energiewende ohne Ziel

Die Ampel-Regierung hat die Energiewende mit Rekordtempo beschleunigt – doch statt eines wirtschaftlichen Erfolgsmodells ist Deutschland nun mit steigenden Strompreisen, Industrieverlagerungen und Netzinstabilität konfrontiert.

Die Kernfragen bleiben ungelöst:

- Wie senkt Deutschland seine Strompreise?

- Wie kann die Netz-Infrastruktur schneller modernisiert werden?

- Wie bleibt der Industriestandort wettbewerbsfähig?

- Wie finanziert der Staat langfristig eine klimaneutrale Energieversorgung?

Das könnte Sie auch interessieren: