Warnsignale aus der Lieferkette

Die nächste Chipkrise rollt nicht heran – sie formiert sich im Stillen. Noch sind Lager gut gefüllt, Lieferzeiten überschaubar. Doch Experten warnen: Das könnte sich bald ändern.

„Ab dem vierten Quartal werden Chips wieder knapp“, sagt Tanjeff Schadt von Strategy&, einer Beratung, die seit Jahren die Halbleitermärkte beobachtet. Der Engpass trifft ausgerechnet die Segmente, die Deutschland wirtschaftlich am meisten braucht: Autos, Medizintechnik, Verteidigung.

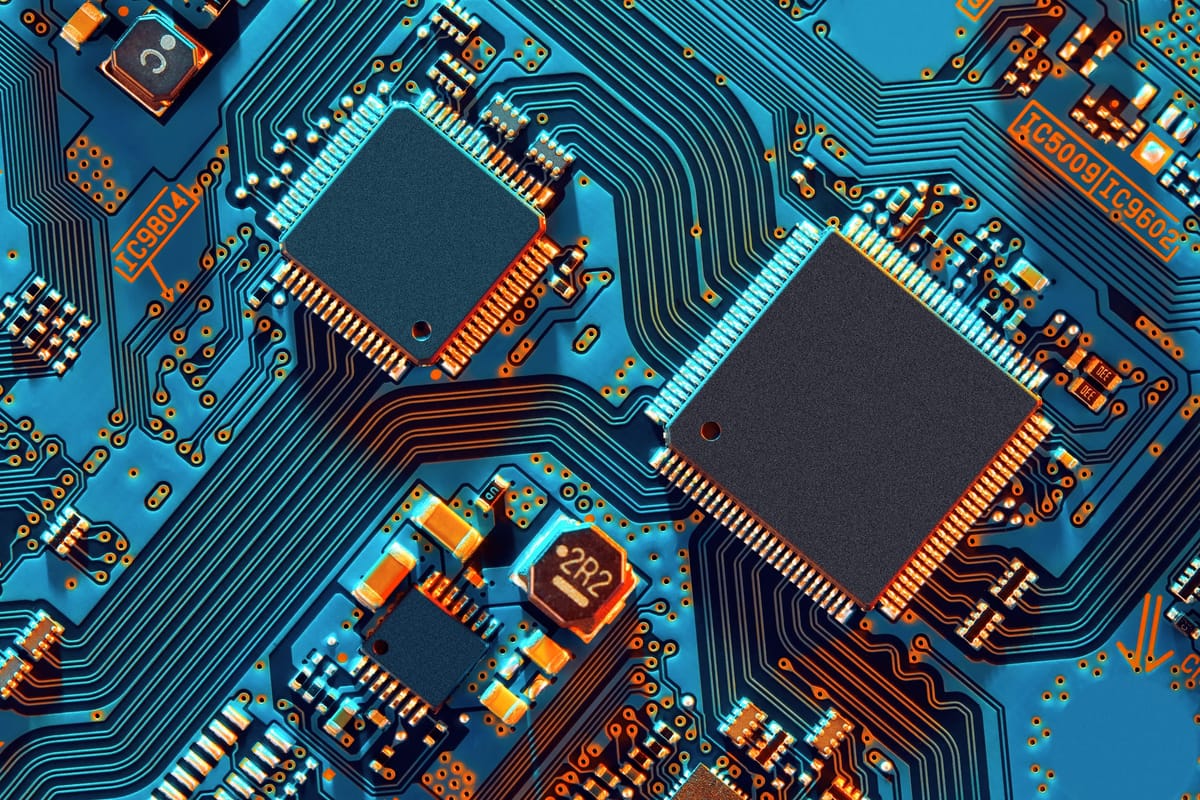

Und das Problem ist menschengemacht. In den vergangenen Jahren floss das Investitionskapital der Chipbranche fast ausschließlich in modernste High-End-Fertigung für KI, Cloud und Smartphones. Die älteren, aber weiterhin stark nachgefragten Bauteile – etwa mit Strukturgrößen von über 130 Nanometern – blieben auf der Strecke. Jetzt droht sich das zu rächen.

Alte Technik, große Abhängigkeit

„Die Branche hat versäumt, in reife Technologien zu investieren“, sagt Schadt. Dabei kommen diese Chips in fast jedem Auto, jeder Industrieanlage, jedem Medizingerät zum Einsatz. Es sind keine Prestigeprodukte, aber sie sind unersetzlich – und jetzt werden sie knapp.

Der Ausbau der Kapazitäten verlief extrem ungleich: Während fortschrittliche Fertigungen (unter 10 nm) seit 2020 um jährlich 18 % wuchsen, stieg das Volumen bei älteren Verfahren (131–350 nm) nur um 4 %, bei noch älteren (über 350 nm) sogar nur um gut 2 %. Die Folge: strukturelle Engpässe, die sich nicht kurzfristig beheben lassen.

Die Lehren aus der letzten Krise wurden ignoriert

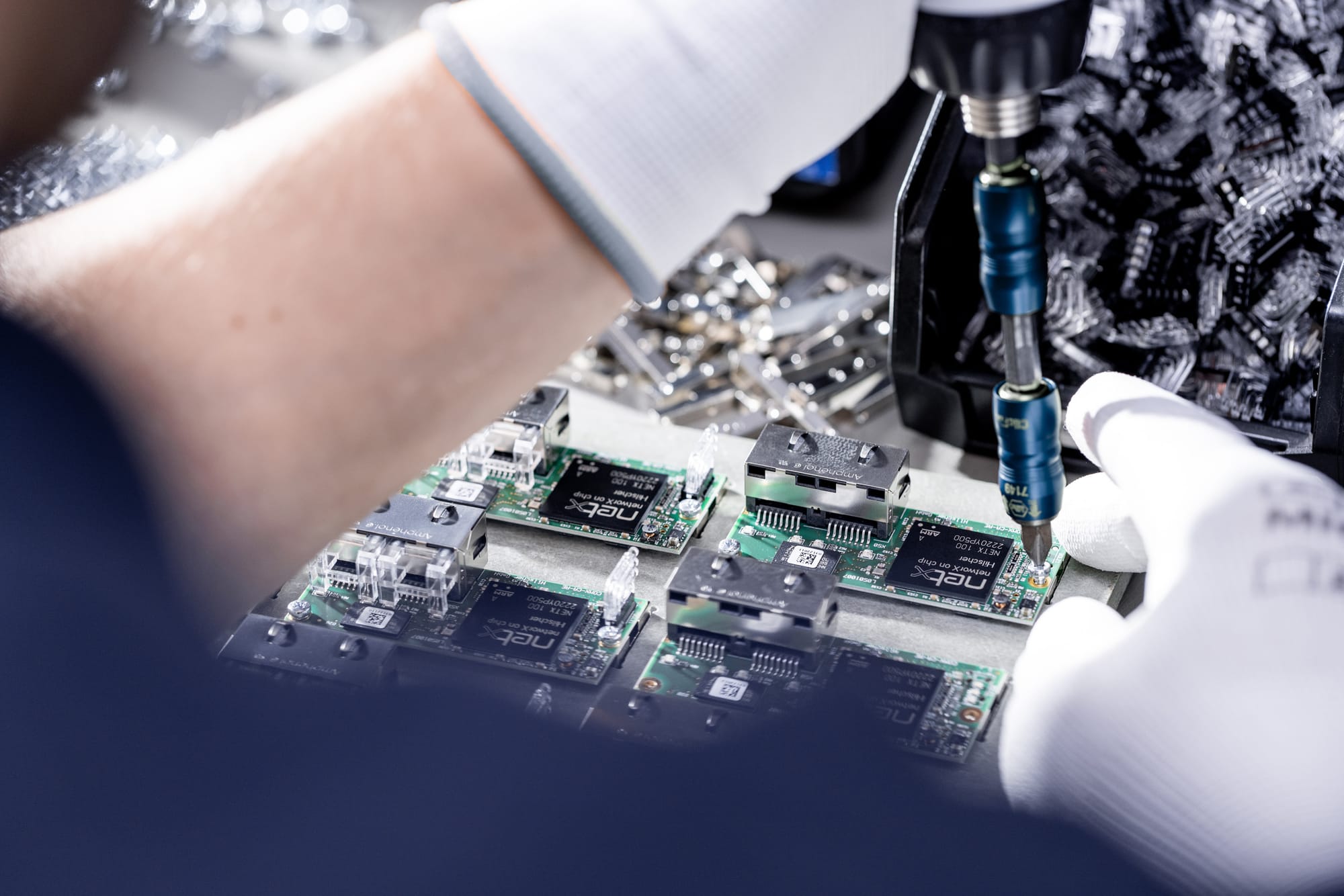

Zwischen 2021 und 2023 verlor die deutsche Autoindustrie laut einer aktuellen Strategy&-Studie rund 99 Milliarden Euro, weil Halbleiter fehlten. Werke standen still, Fahrzeuge konnten nicht fertiggebaut werden, Umsätze verpufften. Die Branche versprach damals, sich besser aufzustellen – doch viele dieser Versprechen wurden nicht eingelöst.

Statt langfristiger Planung dominieren wieder kurzfristige Bestellungen. „Viele OEMs ordern auf Sicht, um Kosten zu sparen“, kritisiert Kurt Sievers, CEO des Chipkonzerns NXP. Für die Halbleiterproduzenten bedeutet das Unsicherheit. Für die Hersteller: Risiko.

China, Zölle und Lokalquoten – der geopolitische Druck wächst

Was diese neue Chipkrise besonders brisant macht, ist der geopolitische Kontext. Die USA schränken den Export modernster Halbleiter nach China ein, Donald Trump droht bereits mit 25 % Strafzöllen auf importierte Chips.

Gleichzeitig steigt der globale Druck auf sogenannte Local-Content-Vorgaben – also Regelungen, die verlangen, dass Chips lokal produziert werden müssen, wenn sie z. B. in Fahrzeugen verbaut werden.

Für Unternehmen mit komplexen, global vernetzten Lieferketten ist das ein Albtraum. Besonders weil China bei reifen Chiptechnologien mittlerweile rund 27 % der weltweiten Produktionskapazitäten hält – Tendenz steigend. Sollte der Zugriff auf diese Quellen geopolitisch eingeschränkt werden, hätten deutsche Unternehmen kaum Alternativen.

Das Zeitfenster für Gegenmaßnahmen schließt sich

Broker Noureddine Seddiki warnt: „Die momentane Ruhe ist trügerisch.“ Schon heute zieht die Nachfrage wieder deutlich an – vor allem in jenen Segmenten, die von einer Knappheit betroffen wären. Der Chipmarkt soll laut Gartner 2025 um 12 % auf 705 Milliarden Dollar wachsen.

Für Abnehmer wie die Autoindustrie ist jetzt die Zeit, um sich besser aufzustellen: Lieferverträge verlängern, Partnerschaften mit Produzenten stärken, alternative Bezugsquellen sichern. Denn die nächste Krise ist absehbar – und dieses Mal könnten die Reaktionen noch hektischer, die Ausfälle noch teurer und die politischen Rahmenbedingungen noch unübersichtlicher werden.