Kein Telefon, kein Kontakt, kein Zurück

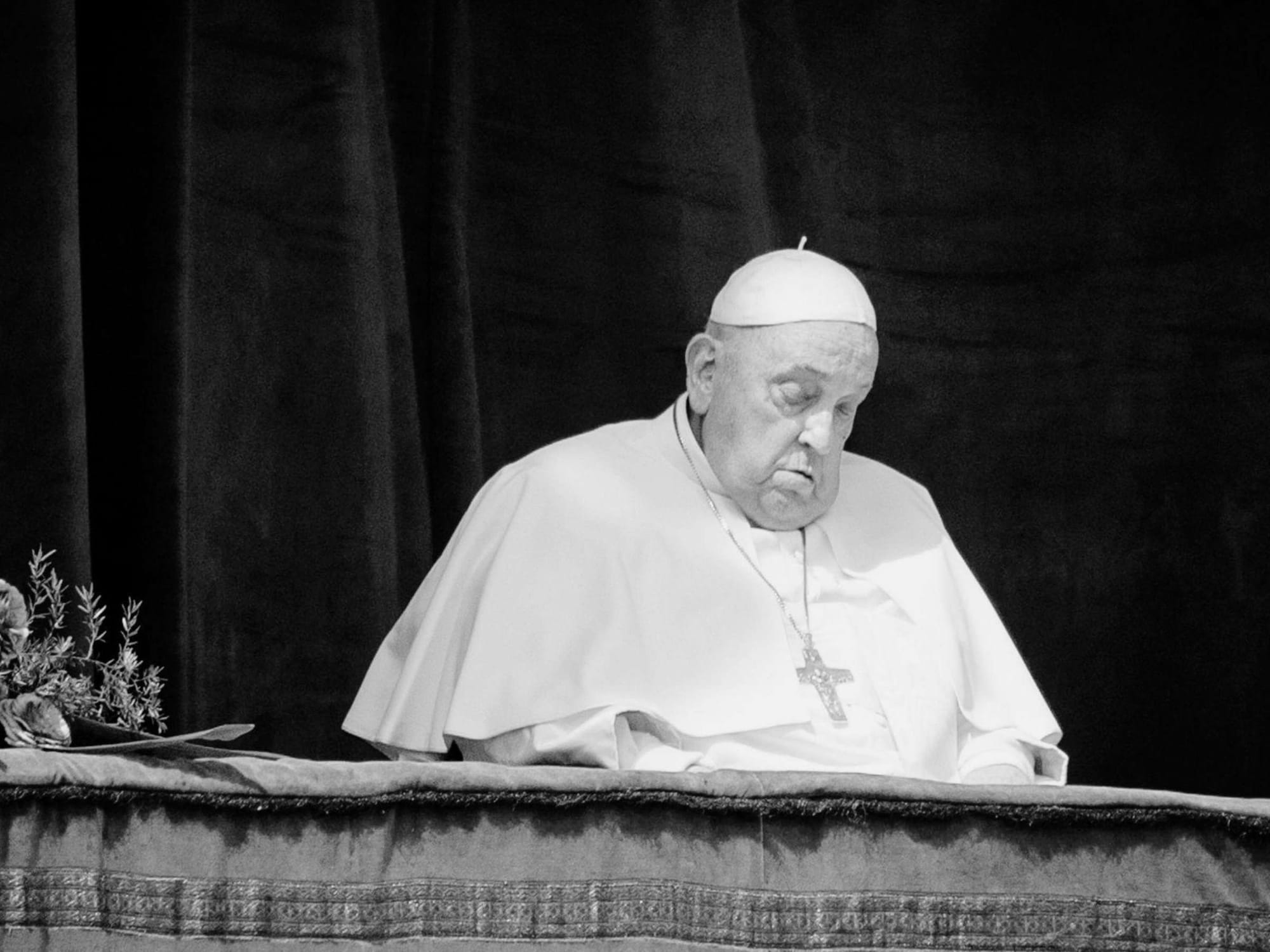

Die Welt trauert um Papst Franziskus. Doch im Vatikan herrscht kein Stillstand, sondern geschäftige Stille. Denn nun beginnt der Prozess, den selbst Kirchenkritiker als eines der faszinierendsten Machtprotokolle der Welt bezeichnen: das Konklave.

In einem Akt, der sich seit über 800 Jahren kaum verändert hat, ziehen sich 138 stimmberechtigte Kardinäle in die Sixtinische Kapelle zurück, um über die Zukunft der katholischen Kirche zu entscheiden. Ohne Kontakt zur Außenwelt. Ohne Medien. Ohne moderne Technik. Dafür mit Stift, Papier – und weißem Rauch.

Ein Wahlsystem wie aus einer anderen Zeit – und doch hochpolitisch

Was nach feierlichem Ritual klingt, ist in Wahrheit ein Machtspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die 138 Kardinäle unter 80 Jahren wählen aus ihrer Mitte einen Papst.

Einen Mann, der im Anschluss nicht nur geistliches Oberhaupt von über einer Milliarde Menschen ist, sondern auch Oberbefehlshaber des Vatikanstaates, Staatschef, Global Player.

Jeder von ihnen notiert auf einem unscheinbaren Zettel die Worte Eligo in summum pontificem – „Ich wähle zum höchsten Pontifex“ – und einen Namen. Vier Wahlgänge pro Tag sind vorgesehen. Die Wahl ist geheim, das Ergebnis am Ende unmissverständlich: schwarzer Rauch heißt „noch kein Papst“, weißer Rauch – Habemus papam.

IW-Faktencheck:

252 Kardinäle gibt es aktuell weltweit. 138 sind stimmberechtigt.

Die Sixtinische Kapelle dient seit 1858 als Ort der Papstwahlen.

Welt ohne Außenwelt: Isolation im Zeichen der Macht

Mit dem Ruf Extra omnes! – „Alle raus!“ – beginnt das Konklave offiziell. Danach wird die Kapelle versiegelt. Die Kardinäle sind abgeschottet von der Welt. Keine Handys, keine Zeitung, keine E-Mail, keine Impulse von außen. Der Aufenthalt erfolgt im Gästehaus „Domus Sanctae Marthae“. Bewacht, überwacht, kontrolliert.

Abhörsichere Technik, Störsender gegen Mobilfunk, regelmäßige Checks durch Sicherheitsdienste – die digitale Abschottung ist gründlich. Schon beim letzten Konklave 2013 wurden alle Räume auf Wanzen geprüft. Und auch diesmal wird kein Kardinal wissen, was draußen diskutiert wird – oder wer spekuliert.

Transparenz sieht anders aus

So traditionsreich der Vorgang ist – seine Intransparenz bleibt fragwürdig. Die katholische Kirche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Skandalen stellen müssen: Missbrauch, Intransparenz, Finanzverschleierung.

Die Wahl ihres wichtigsten Repräsentanten bleibt jedoch ein Prozess mit minimaler Öffentlichkeit und maximalem Einfluss.

Das Argument: Schutz vor Einflussnahme. Die Realität: Auch im Vatikan gibt es Lager, Fraktionen, strategische Allianzen. Die Papstwahl ist weniger göttliche Eingebung als kirchenpolitischer Poker.

Warten auf den Rauch – und die Welt hält den Atem an

Sobald ein Kandidat die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht, wird gefragt, ob er die Wahl annimmt. Mit dem Wort Accepto wird der neue Papst Wirklichkeit.

Dann beginnt der theatralische Moment, der seit Jahrhunderten Menschen weltweit fasziniert: weißer Rauch steigt auf. Jubel brandet auf. Der neue Papst tritt auf den Balkon – und ist plötzlich global sichtbar.

Doch bis dahin herrscht Unsicherheit. Manche Konklave dauern nur zwei Tage. Andere zogen sich über Wochen hin. Das längste der Kirchengeschichte dauerte 33 Monate (1268–1271), bis man die Kardinäle praktisch einsperrte und ihnen nur noch Brot und Wasser reichte.

Warten auf Weiß ist mehr als ein Ritual

Die Papstwahl ist nicht nur innerkirchliche Personalentscheidung – sie ist geopolitisch. Die katholische Kirche ist ein globaler Machtfaktor. Sie beeinflusst Staaten, Gesellschaften, Märkte. Sie besitzt Milliardenwerte. Wer sie führt, hat weltpolitische Relevanz.

Ob der nächste Papst aus Europa, Afrika oder Lateinamerika kommt, ist keine nebensächliche Frage. Es geht um Ausrichtung, Positionierung, Strategie. Ein Papst aus dem globalen Süden sendet andere Signale als ein Europäer mit Kurienerfahrung. Auch wirtschaftlich: Themen wie Klimaschutz, Migration, Armut, Digitalisierung werden mitgestaltet.

Das könnte Sie auch interessieren: