Die Spuren führen zur Varengold Bank

Im Zentrum der neuen Enthüllungen steht die Hamburger Varengold Bank. Sie war mehr als nur ein stiller Ermöglicher der Cum-Ex-Maschinerie – sie war ein aktiver Knotenpunkt.

Interne IT-Protokolle, E-Mails und Aussagen legen nahe: Daten wurden mutmaßlich bewusst zurückgehalten, nachbearbeitet oder gelöscht.

Die Hinweise stammen aus einem internen Schreiben eines früheren IT-Dienstleisters, der bereits 2014 alarmierende Mängel bei der Datensicherung und IT-Sicherheit meldete. Die Sprache war eindeutig: "Eskalation", "Unterdrückung" und "kritischer Zustand".

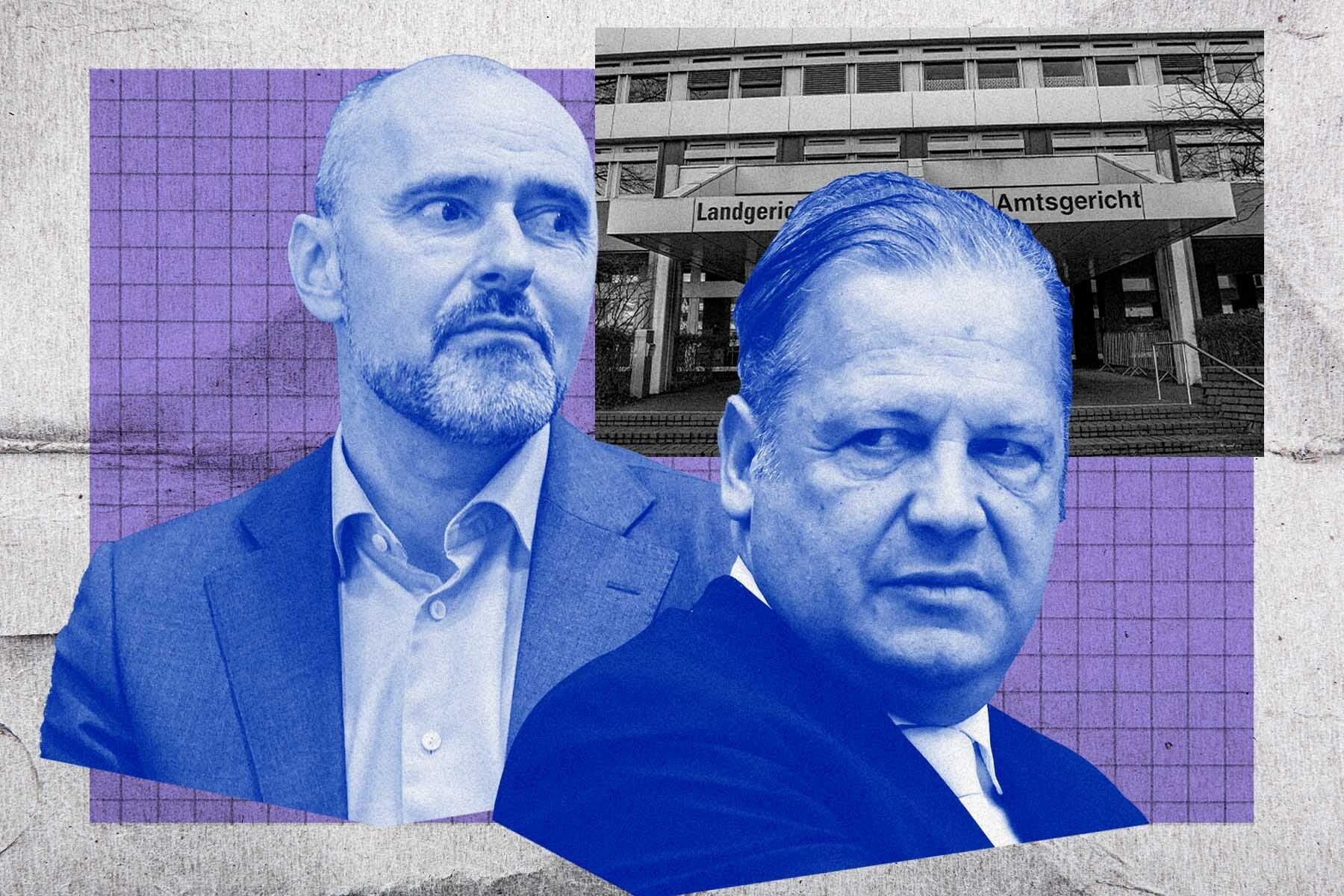

Kai-Uwe Steck und die DGCS: Der Mann mit dem Schlüssel zu den Daten?

Ein Name fällt dabei immer wieder: Kai-Uwe Steck. Der frühere Partner des Cum-Ex-Masterminds Hanno Berger und heutige Kronzeuge im Prozess, war laut Aussagen früherer Kollegen über eine Firma namens DGCS möglicherweise direkt in die IT-Struktur der Varengold Bank eingebunden.

Diese Firma war einst für die Bank tätig, hat mittlerweile Insolvenz angemeldet – wurde aber unter neuem Namen fortgeführt, mit demselben Geschäftsführer.

Die brisante Frage: Hatte Steck Zugriff auf Daten, bevor die Ermittler kamen? Und wenn ja, was hat er damit gemacht? Ein früherer Banker spricht von "klarer Anweisung, nicht zu sprechen".

Eine zentrale Mail aus 2010 – mutmaßlich ein internes Argumentationspapier für den Ernstfall – ist spurlos verschwunden. Laut Protokoll hat DGCS "noch Zugriff auf Datenbestände der Varengold Bank".

Die Justiz unter Druck

Auch die Ermittler geraten zunehmend in Erklärungsnot. Der Fall Henry Gabay, einst Chef des Londoner Vermögensverwalters Duet, wirft unbequeme Fragen auf. Gabay, inzwischen verurteilt, erhebt schwere Vorwürfe gegen das Gericht: Aussagen gefälscht, Zeugen erfunden, Beweise übernommen, aber nicht geprüft.

Und das Entscheidende: Die zentralen Beweismittel stammen offenbar aus der IT der Varengold Bank – genau jener IT, die laut mehreren Quellen kompromittiert war.

Die Kölner Staatsanwaltschaft schweigt. Die ehemalige Chefaufklärerin Anne Brorhilker, heute bei der NGO Finanzwende, ebenfalls. Statt Aufklärung dominiert das Schweigen.

Dabei geht es um mehr als juristische Spitzfindigkeiten. Es geht um das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates, systemischen Betrug aufzuklären – und um das Versagen der Institutionen.

Millionen, Macht und moralische Blindflecken

Die Akteure in diesem Kapitel des Cum-Ex-Komplexes reichen von prominenten Anwaltskanzleien über Bankenvorstände bis zu einst hochgelobten IT-Sicherheitsfirmen.

Es sind keine Einzeltäter, sondern ein Netzwerk aus Vorteilsnahme, Vertuschung und Verantwortungslosigkeit. Und die eigentliche Frage, die sich nun stellt, ist nicht mehr nur: Wer war beteiligt? Sondern: Wer hat mitgewusst, aber weggeschaut? Wer hat geschwiegen, obwohl er handeln musste?

Der Cum-Ex-Skandal ist damit längst nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Je tiefer man gräbt, desto deutlicher wird, dass die juristische Aufarbeitung erst an der Oberfläche kratzt. Die wahre Dimension – und die politischen Konsequenzen – könnten noch Jahre auf sich warten lassen. Aber sie werden kommen. Denn eines ist klar: Daten lassen sich manipulieren. Aber nicht endlos verstecken.