Magnete als Machtinstrument

Plötzlich steht alles still. In mehreren chinesischen Häfen wurden laut New York Times die Container gestoppt. Es geht nicht um Spielzeug oder billige Plastikwaren, sondern um Magnete. Hochpräzise, unscheinbar – und essenziell. Ohne sie läuft kein Elektroauto, kein Jet, kein Smartphone.

China, das 90 Prozent der weltweiten Seltenen-Erden-Magnete produziert, hat den Export vorerst eingestellt.

Begründung: ein neues Lizenzsystem, das noch in Arbeit sei. De facto kommt damit nichts mehr raus – und das mitten im sich zuspitzenden Handelsstreit mit den USA.

Die Retourkutsche für Trumps Zölle

Wenige Tage zuvor hatte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf eine Reihe chinesischer Produkte angekündigt. Computer, Tablets, Unterhaltungselektronik. Für den Rest der Welt gibt’s Ausnahmen – für China nicht.

Die Reaktion aus Peking folgt prompt, aber gezielt. Statt auf Worte setzt man auf Wirkung: Seltene Erden sind der wunde Punkt der westlichen Industrie.

China droht nun indirekt damit, den Hahn nur noch für ausgewählte Länder oder Konzerne aufzudrehen. Wer nicht passt, bekommt keine Lizenz. Ein Lieferant aus Los Angeles berichtet, dass es 45 Tage dauern könnte, bis überhaupt wieder Exportgenehmigungen vergeben werden. Im globalen Produktionsalltag ist das eine Ewigkeit.

Wenn in Detroit die Bänder stillstehen

Die Folgen sind potenziell gravierend. In Detroit, Stuttgart oder Toulouse könnte bald das Material fehlen, um Autos, Flugzeuge oder Drohnen zu bauen. Magnete sind unscheinbar, aber sie sitzen in fast allen Elektromotoren – von der Zahnbürste bis zum Raketenantrieb. Wenn sie fehlen, steht die Produktion.

Noch ist unklar, ob es sich um einen vorübergehenden Stopp handelt oder um eine längerfristige Strategie. Doch schon jetzt zeigt sich, wie groß die Abhängigkeit von China ist – und wie gefährlich sie werden kann, wenn geopolitische Interessen mitspielen.

Die Schwachstelle der Globalisierung

Seit Jahren wird in Europa über die „strategische Rohstoffsicherung“ gesprochen. Die Realität sieht anders aus: Europa hat kaum eigene Kapazitäten, weder beim Abbau noch bei der Weiterverarbeitung. Recycling? Reicht nicht. Kanada, Australien, Afrika? In der Theorie Alternativen – doch der Aufbau entsprechender Lieferketten dauert Jahre.

So lange bleibt der Westen verwundbar. Und Peking weiß das.

Von der Weltfabrik zur Weltmacht

China nutzt seine Rolle als Rohstoffgigant zunehmend auch politisch. Wer geglaubt hat, der große Hebel sei immer nur Gas oder Öl, der sieht jetzt: Es reicht ein Sack Neodym, um die Welt in Unruhe zu bringen. Der Exportstopp ist kein technischer Vorgang – es ist ein politisches Signal.

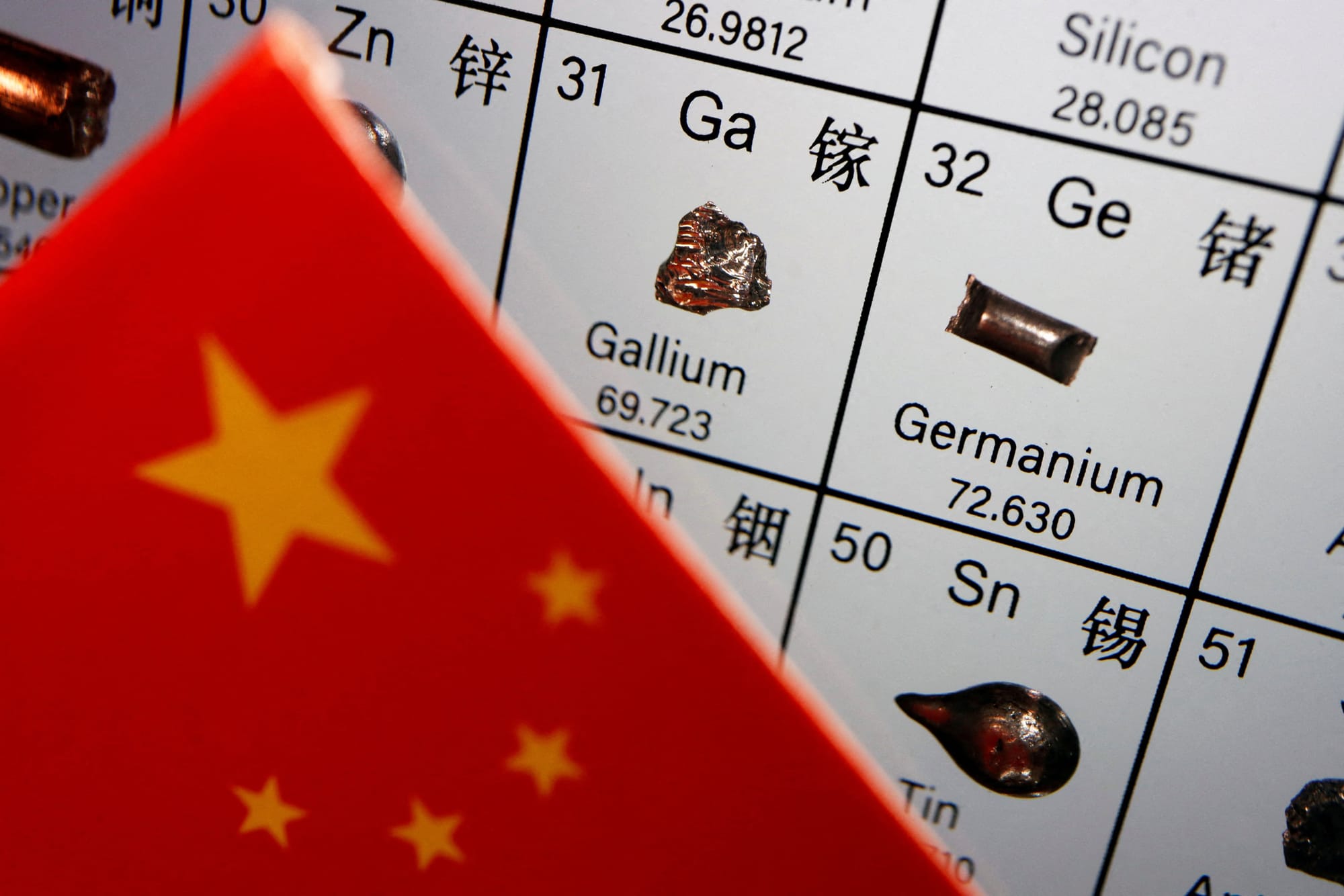

Und nicht das erste. Schon im vergangenen Jahr hatte China begonnen, die Kontrolle über einzelne Hightech-Rohstoffe zu verschärfen – etwa bei Gallium oder Germanium, beides zentral für Chips und Laser. Jetzt geht es um den nächsten Schritt.

Die nächste Stufe der De-Globalisierung?

Was hier passiert, ist Teil eines größeren Trends. Die Weltwirtschaft sortiert sich neu – weniger offen, weniger vernetzt, dafür politischer. Lieferketten werden nicht mehr nur nach Effizienz, sondern nach Verlässlichkeit bewertet. Peking signalisiert: Wer uns wirtschaftlich angreift, muss mit Konsequenzen rechnen.

Für die USA, aber auch für Europa heißt das: Man braucht einen Plan B. Und zwar schnell.

Was jetzt passieren muss

Die deutsche Industrie fordert seit Langem staatliche Rohstoffpartnerschaften. Passiert ist wenig. Förderprojekte scheitern an Bürokratie oder Widerstand vor Ort. Gleichzeitig fehlen Anreize für Unternehmen, sich frühzeitig breiter aufzustellen. Der aktuelle Konflikt zeigt, wie teuer diese Trägheit werden kann.

Auch politisch wird man sich stärker mit Fragen der Rohstoffsicherheit beschäftigen müssen – nicht nur mit Blick auf Batterien und Chips, sondern auch bei allem, was unsichtbar, aber unersetzlich ist.

Das könnte Sie auch interessieren: