Trumps Jet-Offensive – und das große Misstrauen der Partner

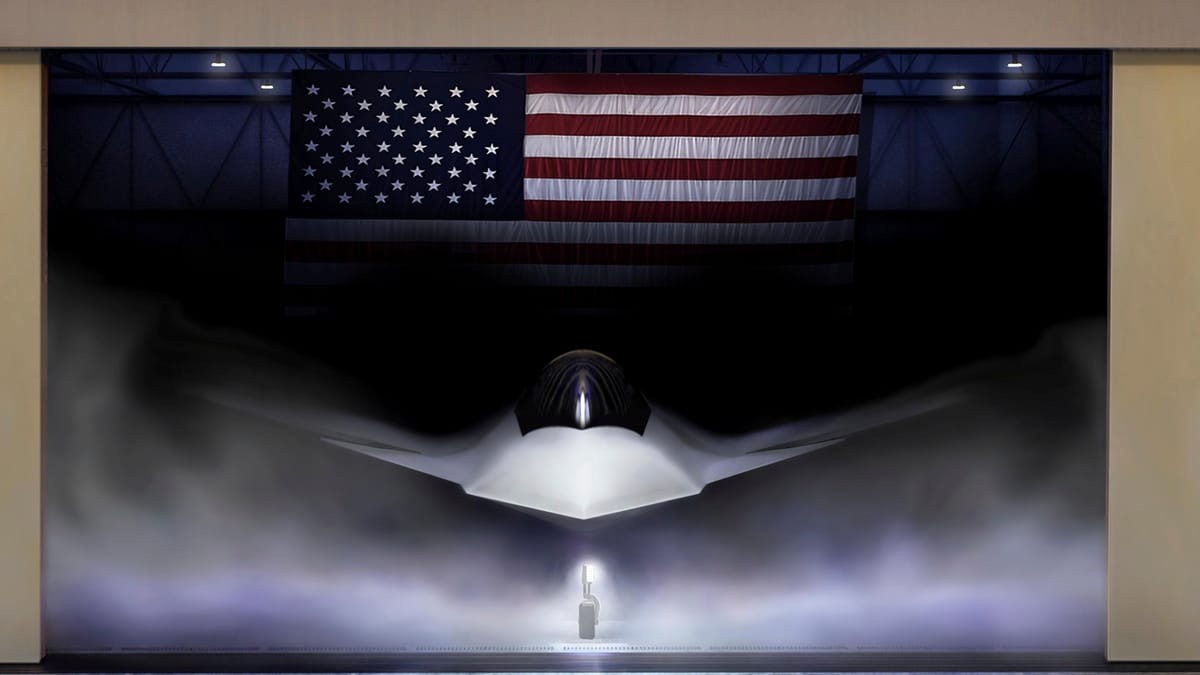

Ein Preis von bis zu 180 Millionen US-Dollar pro Stück. Ein Ausschluss von High-End-Technik für ausländische Kunden. Und ein US-Präsident, der in seiner zweiten Amtszeit außenpolitische Loyalität offen infrage stellt. Die Erfolgsaussichten für die Exportversion der neuen F-47, die Boeing ab sofort exklusiv für das Pentagon bauen darf, wirken begrenzt.

Dabei soll das neue Flugzeug die Zukunft der Luftwaffe prägen – als sechste Generation der Luftüberlegenheit. Doch ausgerechnet ein ehemaliger Spitzenbeamter warnt jetzt öffentlich vor einem internationalen Flop: Frank Kendall, bis Anfang des Jahres Air Force Secretary unter Präsident Biden, bezweifelt, dass US-Verbündete bereit sind, in ein System zu investieren, das teuer ist – und von einem Land kommt, das ihre Loyalität zunehmend politisiert.

Exklusiv für Amerika? F-47 als Symbol der Abschottung

Die F-47 wird die F-22 Raptor ablösen – und soll technisch neue Maßstäbe setzen: Autonome Drohnenflügel („loyal wingmen“), massive Stealth-Verbesserungen, optimierte Luftkampftechnik. Doch Präsident Trump kündigte an, nur eine „abgespeckte“ Exportversion anbieten zu wollen. Begründung: Wer heute Verbündeter sei, müsse es morgen nicht mehr sein.

Diese Haltung trifft auf Widerstand. „Traditionell haben wir mit unseren engsten Partnern auch unsere besten militärischen Fähigkeiten geteilt. Diese Administration sieht das offenbar anders“, so Kendall in einem Podcast-Interview. Vertrauen durch Technologieaustausch? Nicht mehr unter Trump.

Boeing statt Lockheed – und ein Milliardenmarkt in Gefahr

Die Vergabe des 20-Milliarden-Dollar-Auftrags an Boeing markiert zugleich das Ende einer langjährigen Dominanz von Lockheed Martin im Bereich der US-Kampfjets. Doch damit ist auch der internationale Rückhalt gefährdet: Viele Verbündete haben sich über Jahre auf Lockheed-Infrastruktur eingerichtet – allen voran beim F-35-Programm, das bewusst multinational angelegt war.

Anders bei der F-47. Es gibt weder internationale Partner, noch Produktionsbeteiligung im Ausland. Kein Offsetting, keine lokale Fertigung – und ein Preis, der den F-35 beinahe verdoppelt. Für viele Verteidigungsministerien ist das politisch kaum durchsetzbar.

Europa schaut längst nach Alternativen

Dass die Skepsis wächst, zeigen die Reaktionen europäischer Partnerstaaten. Frankreich, Deutschland und Spanien arbeiten längst am „Future Combat Air System“ (FCAS), Großbritannien und Italien an „Tempest“. Zwei europäische Projekte, die bewusst auf Autonomie von den USA setzen – auch aus politischer Vorsicht.

Kendall nennt die Preisfrage nur einen von mehreren Gründen. Mindestens ebenso entscheidend sei die „neue Unverbindlichkeit“ der US-Außenpolitik. Wenn selbst enge Partner wie Kanada oder Deutschland nicht mehr sicher sein könnten, wie stabil das Verhältnis zu Washington bleibe, werde kein Parlament Milliarden in US-Militärtechnik stecken, deren volle Fähigkeiten ohnehin nur den Amerikanern vorbehalten sind.

Autonome Drohnen als Versprechen – oder Risiko?

Die F-47 soll mit unbemannten Begleitdrohnen operieren, sogenannten „Collaborative Combat Aircraft“. Das klingt futuristisch, ist aber in der Praxis kaum erprobt. Kendall warnt vor zu viel Technikoptimismus: „Die Idee ist spannend, aber das Vertrauen in autonome Systeme ist heute nicht da, um im Ernstfall alles auf sie zu setzen.“

Die Technologie sei experimentell, militärisch noch nicht zuverlässig integriert – vor allem im Zusammenspiel mit bemannten Jets. Zwar teste das US-Militär seit Jahren X-Plane-Prototypen, doch zwischen Testflug und Serienfähigkeit liege ein weiter Weg.

Trump setzt auf Rüstung – die NATO zögert

Für Trump ist das F-47-Programm ein Signal: Amerika rüstet wieder auf, mit Boeing als nationalem Champion. Doch viele NATO-Staaten zögern. Zum einen wegen des Preises, zum anderen wegen der politischen Signalwirkung. Eine Entscheidung für die F-47 wäre auch eine Entscheidung für Trumps außenpolitische Linie – und das macht sie umso schwieriger.

Der Unterschied zur F-35 ist deutlich: Das damalige Projekt wurde unter multinationaler Führung mit europäischen Beteiligungen aufgebaut. Bei der F-47 hingegen ist von Anfang an klar, wer den Takt vorgibt – und wer außen vor bleibt.